新闻资讯

项目推荐

欢迎关注中华慈善总会官方微信

中华慈善总会第二届会长:阎明复(三)

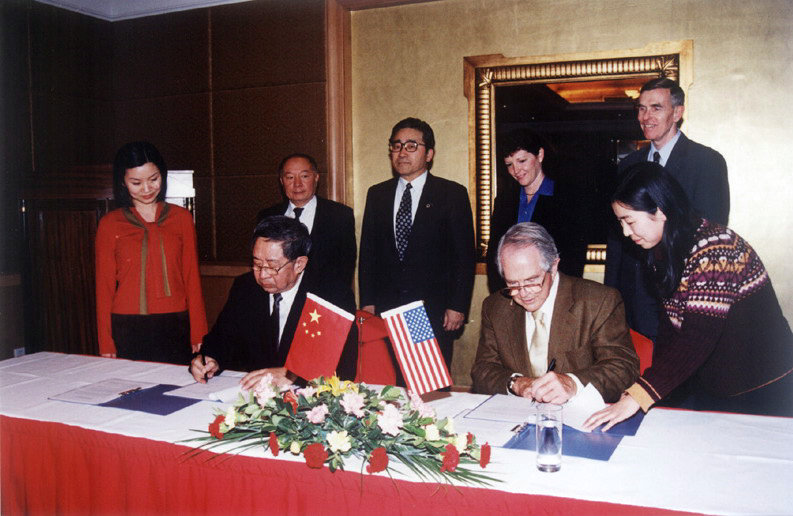

阎明复会长与国际联合劝募协会签订合作协议

扩大与境外慈善组织的交流与合作

阎明复任会长期间,中华慈善总会与国际联合之路慈善协会建立了联系,并成为该国际慈善组织在中国大陆地区的唯一成员。从此,中华慈善总会与世界各国慈善组织有了更加广泛而深入的交流与合作。2000年5月,阎明复会长带领由中华慈善总会团体会员、爱心企业家、艺术家等全国近200名代表参加在香港举行的“国际联合之路慈善协会2000年世界大会”。出席这次会议的有35个国家和地区的400多名代表,其中中国大陆地区代表占了将近一半。香港特别行政区长官董建华出席这次会议,并与阎明复会长亲切会面。大会期间,阎明复会长以“慈善的灾难救助”为题,结合1998年长江、松花江流域洪灾的慈善救助,进行了成功的、颇具影响力的讲演,受到与会者的特别关注和热烈欢迎。国际联合之路慈善协会董事会主席阿瑟·贝利斯在讲话中,特别讲到中国大陆众多代表参加这次会议的意义和影响。他还讲到中华慈善总会是国际联合之路慈善协会的新成员,他们将重点帮助中华慈善总会推进中国的慈善事业。

阎明复任会长期间,中华慈善总会与世界宣明会的交流与合作也更加深入广泛了。

2000年l0月,阎明复会长率中华慈善总会代表团一行7人,应邀到美国世界宣明会总部进行访问。在那里,双方在非常友好的气氛中交谈,中国代表团实地考察了宣明会的工作,贺迪恩主席和宣明会其他领导还回答了阎明复会长提出的关于行政经费、怎样对各地办事处进行评估、香港办事处在资金分配上是否要向总部报批、 对工作人员有何要求等问题。

对于这次访问和考察,阎明复会长做了详尽的记录、深入的思考。他从美国考察回来不久,就撰写并由中国社会出版社出版了《美国慈善事业一瞥》一书,书中有一个章节是专门介绍宣明会、专门介绍这次交流访问的,还有一个章节写了“宣明会与中国的关系”。书中是这样介绍的:“宣明会于1950年正式成立,50年来已发展为国际性的民间慈善机构。到2000年世界宣明会在全球89个国家和地区设有办事处,实施2917个项目,受惠儿童1531743名,当年善款支出5.866亿美元。”

“宣明会在中国内地的援助项目从20世纪80年代就开始了。早在1982年,宣明会捐助了164万元人民币,用于解决青海水灾灾民的生活困难和灾后重建工作,开始了在中国的救灾工作。之后,又相继在云南省昌源县进行佤族自治地区的地震救援及重建小学项目,在山东沂蒙山区开展了农村社区发展项目。此后,随着我国对外开放,宣明会在中国的救灾、扶贫发展项目有了长足的发展。进入90年代,宣明会在我国的项目更趋成熟,主要集中在中国西南和西北贫困地区,尤其是少数民族聚居的山区。服务对象包括了灾民和贫困群体。项目种类可归纳为:扶贫发展工作,救灾、灾后重建及防灾,对孤儿及有特殊需要儿童的服务。

“从1982年至2000年,宣明会在我国的项目累计175个,分布在25个省、自治区,总金额3.1亿多元,其中49%用于救灾及重建工作,其余51%用于各种类型的发展项目,包括农村综合社区发展、以儿童为本的地区发展、教育及人才培训、医疗卫生、孤儿及特殊需要服务等。”

阎明复离开中华慈善总会会长的职位之后,世界宣明会全球主席贺迪恩(Dean Hirsch)先生,多次动情地对中国的媒体记者说:“阎明复和我是非常好的朋友,他是一个很有智慧、很有远见、很有激情的人,尽管他现在已经退休了,我依然非常尊重他,并且与他保持热线联系。事实上,是他帮助宣明会进入中国开展工作的,他让宣明会与中国扶贫办取得了联系,国务院给了我们一个发展的空间以后,宣明会在中国才会有现在的规模和成效。当我们在中国的慈善项目不断取得新的进展时,当我们与中华慈善总会有越来越多越来越好的合作时,我常常会想到他,从内心里感激他。”

在崔乃夫任会长的几年里,中华慈善总会成功地为全国孤儿院患有唇腭裂的孤儿做了免费矫治手术。阎明复到中华慈善总会任会长后,继续把这一项目做好做大,到1998年底全国孤儿院中患唇腭裂的3110名孤儿免费得到了成功矫治。总会在这一项目的实施过程中积累了许多成功的经验,掌握了贫困地区患唇腭裂儿童的详细情况并和各有关单位建立了广泛的联系。这个慈善项目不但在国内而且在国际上都产生了很大很好的影响。

1999年,美国“微笑列车”国际慈善组织开始了与中华慈善总会的合作。1999年3月19日至22日,国际“微笑列车”代表在阎明复会长的安排下,赴青海医学院附属医院进行了考察。这个医院与中华慈善总会合作,成功地进行了贫困患儿唇腭裂矫治手术。3月22日,阎明复会长会见“微笑列车”代表曾安海一行。双方达成了为中国贫困家庭唇腭裂患儿进行矫治的初步意向。“微笑列车”表示愿为矫治手术提供资助,手术完全由中国医生实施。4月19日,“微笑列车”组织创始人及董事、CA有限公司董事长兼首席执行官王嘉廉先生代表国际“微笑列车”与阎明复会长正式签署了“微笑列车”与中华慈善总会合作的第一份协议:由“微笑列车”出资50万美元,为青海、甘肃、湖北、广西4省(区)的2000名贫困家庭青少年唇腭裂患者进行矫治手术。由中华慈善总会负责组织实施。1999年11月30日至12月11日,兼任中国“特奥会”主席的中华慈善总会会长阎明复,应邀前往美国,与国际“特奥会”研讨中国“特奥”发展,并借此机会访问了“微笑列车”美国总部。那时,中华慈善总会与“微笑列车”的初步合作已经成功完成,4个省的2000名唇腭裂的贫困患儿脸上绽放了美丽的笑容。那时,阎明复会长带领总会的工作人员与全国各地慈善组织合作,在中国广袤的土地上,为国际“微笑列车”开通了四通八达的路线。

2000年3月,美国“微笑列车”代表、为这项合作捐助2000万美元的“微笑列车”组织创始人及董事、CA有限公司董事长兼首席执行官王嘉廉先生、美国前总统乔治·布什专程到北京,与中华慈善总会签署双方合作的谅解备忘录。

2000年3月2日的上午9点30分,中华慈善总会和“微笑列车”的签字仪式正式开始。胡启立副主席、阎明复会长和尤晓光总裁陪同乔治·布什和王嘉廉先生以及布什夫人芭芭拉步入会场。

会上,在国际儿童事业方面有着杰出贡献的“微笑列车”总裁尤晓光(Baxter Urist)介绍了与中华慈善总会的具有战略意义的这次合作,介绍了合作消除中国唇腭裂问题的计划,介绍了3月2日至4日在北京举行的有千余名中国医务人员参加的第一届国际微笑列车唇腭裂治疗学术研讨会。同时,还介绍了使这次合作得以实现、为这项计划带来2000万美元慷慨资助的王嘉廉先生。王嘉廉先生则介绍了给予“ 微笑列车”大力支持的美国前总统布什先生。会上,阎明复会长代表中华慈善总会向尊敬的布什先生和夫人芭芭拉,尊敬的王嘉廉先生,尊敬的胡启立副主席,向与会的各位嘉宾和新闻界的朋友表示了最热烈的欢迎。然后,他向大家介绍了中华慈善总会。他说:“中华慈善总会是1994年经中国政府批准成立的全国性非营利公益团体。5年来,我们尽了一切努力,为社会上不幸的困难的群体和个人做了力所能及的工作。我们有幸成为国际联合劝募协会的成员。”在谈到唇腭裂问题时,他说:“中国是一个唇腭裂高发的国家,这种疾病给贫困的患儿带来了极大的痛苦。中华慈善总会自1996年起到1998年底,免费为全国3000多名患有唇腭裂的孤儿做了矫治手术。”接着,阎会长讲到了王嘉廉先生和慈善总会与“微笑列车”的合作。阎会长说:“王嘉廉先生长期以来热心参与社会公益事业,他所创办的‘微笑列车’本着播种爱心、收获微笑的人道主义宗旨,对世界各地贫困的、患有唇腭裂的儿童进行救助。去年,我们中华慈善总会与‘微笑列车’进行了初步的合作,成功地为中国4个省的2000名贫困患儿做了免费的矫治手术。今年,慈善总会将继续与‘微笑列车’合作,我们已经邀请了中国医学基金会、中华口腔医学会和中华医学会整形外科分会的专家及各地的慈善会参加‘微笑列车’的项目。我们有理由相信,通过大家的努力,这个项目一定会顺利地向前推进。”说到最后,阎会长举目向坐在主席台上的布什先生致意,面带微笑地说:“在这里,我想特别强调的是,布什先生是中国人民的老朋友,更是慈善事业热心的倡导者。同时,先生全家还是社会公益事业的积极的参与者。布什先生和夫人这次对北京的访问,不仅会极大地推动‘微笑列车’的项目,而且对中国的慈善事业也有积极的影响和促进。”阎明复会长在热烈的掌声中结束讲话。而后,主持人分别用中文和英文宣布:“微笑列车”和中华慈善总会合作的签字仪式开始,请尤晓光先生和阎明复会长分别代表“微笑列车”和中华慈善总会签字。

阎明复和尤晓光迈着稳健和谐的步子走向主席台前面的签字桌。签字桌上铺着洁白的桌布,桌子的左上角和右上角摆放着中国国旗和美国国旗,中间有一盆绿叶衬托夹杂着红色、紫色、粉色的鲜花。尤晓光和阎明复庄重地签字。他们的身后站立着两个穿着红色真丝旗袍的中国姑娘。签完了,他们交换文本,站起,微笑着热烈握手。

签字仪式以后,王嘉廉先生、尤晓光先生和阎明复会长又主持召开了新闻发布会,回答了记者的提问。

从此,由中美两国慈善工作者开动的“微笑列车”在中华大地安全、迅速地前进,越来越多患有唇腭裂的贫困儿童得到了及时成功的救治。

阎明复任会长期间,中华慈善总会与台湾慈济慈善基金会的联系与合作也越来越密切和广泛了。比如从1998年到2000年两年多一点的时间里,在中华慈善总会的安排下,“慈济”与甘肃省慈善会合作,分别为甘肃陇东地区极为缺水的562户和913户村民修建了水窖。而后几年里,慈济和甘肃省慈善会合作实施的“慈善集雨工程”越做越大、越做越好。阎明复任会长期间还曾多次安排并参加“慈济”在大陆地区的赈灾活动。

2000年12月10日,我随阎明复到河南驻马店平舆县,参加台湾慈济在当地的赈灾活动。慈济这次来大陆赈灾,还是由王端正先生带队,共来了五十多名师哥师姐。听阎会长说,这五十多人在台湾都是卓有成就的老板,当然也是慈济的会员。他们不但常为扶危济困的慈善事业捐款,而且来大陆的每人3万元差旅费也是自己承担的。在大陆赈灾,他们的吃饭、住宿、交通等所有费用都由他们自己承担。因为同胞的情义,台湾慈济会的会员许多都愿意来大陆扶危济困。由于要来的太多,所以要报名、排队、等候,往往要等上两三年才能如愿。

阎会长与王端正先生在驻马店一个招待所见面。

“端正兄,辛苦啦!”阎会长说。“阎部长,您好!”王端正还是称呼阎会长为阎部长。我听他这样说过:阎部长是我们永远的部长。

两位老朋友的手紧紧握在一起。

王端正先生到后不久,慈济的师哥师姐们也到了。阎会长又下楼迎接,对他们一一问候。

在招待所的小会议室,慈济的师哥师姐们都坐下休息了。他们面前放着茶、矿泉水和水果。阎会长、河南有关方面负责人坐在他们的对面。

阎会长微笑着招呼大家喝茶、吃水果,暖融融的气息在会议室里弥漫着。

已经脱掉棉衣的王端正先生站起来,高兴地说:“非常感谢阎部长又使我们与平舆县的乡亲们结缘。八九年前,我们初次与河南、与大陆的同胞们结缘就是阎部长给我们多方联络,就是因为阎部长那温暖、有力、及时的援手。阎部长给了我们很多鼓励很多指导很多帮助。大陆各级政府给了我们很多的帮助、很好的配合。我们非常感谢,非常感恩。”

王端正情深意长地望着阎会长,望着在座所有的人,接着说:“我们慈济基金会的慈济医院里存有20万例爱心人士捐献的骨髓,以备救死扶伤。美国人、欧洲人到我们那里配对骨髓配不上,日本、韩国、新加坡等东南亚国家的人到我们那里配对骨髓很难配上,而我们中国大陆的同胞们到我们那里配对骨髓的成功率却很高。为祖国大陆病人捐献骨髓的台湾人与这些病人并不相识,也没有任何关系,可他们的基因却是相同的,他们的血管里流着一样的血液。这就是证明,证明我们同是中国人。说不定几百年前,我们的先辈还是同一个家族的成员呢!”

我注意到,此时的阎明复眼睛睁得大大的,眼里闪烁着异样的光亮。在这往后的日子里,在不同场合,阎会长介绍台湾慈济功德会时,我都会听到他动情地讲述王端正先生这番话。

王端正讲话后,阎会长站起来,极富感染力地对大家说:“哪里有灾难有特别需要救助的困难群体,哪里就有慈济人的足迹,就有慈济人有力的援手和对大陆同胞深厚的情义。我们不但要代表那些得到慈济人救助的灾民,代表在慈济人捐建的学校里读书学习的孩子们向慈济人表示由衷的谢意,我们还要学习慈济人全心全意扶危济困的精神。”而后,阎会长又说:“请转达我们对证严上人最诚挚、最亲切的问候,祝他老人家健康长寿、造福人类。”

阎会长和台湾的证严法师一直没有机会见面,可他们的心一直是相通的。

片刻休息以后,慈济人就出发了。他们这一天的夜晚将在平舆县招待所度过。

阎会长没有和他们一起走,因为晚上无论多晚,河南省副省长李志斌都会从郑州赶到驻马店。他将和阎会长一同参加慈济人转天一早在平舆县的赈灾发放。

晚饭时间过了许久,李志斌副省长才赶到驻马店招待所。因为知道李副省长正往那里赶,知道他还没吃晚饭,阎会长便一直等着,等他到来时共进晚餐。

李志斌副省长来了。他挺兴奋,和阎会长握手并相互问候,又和我们说,他一路上一直在想,想到很快就要见到阎明复同志了,心里很是激动。

李志斌副省长身材高大魁梧,圆脸,浓眉,一双不是很大的眼睛里浸满了憨厚、真诚、沉稳和睿智。他和阎会长也许是初次见面,可给我的感觉是他对阎明复早就熟悉了解,而且总是流露出由衷的钦佩与尊重。吃饭时,他向阎会长介绍了河南省的一些情况,特别是乡村受灾地区的情况;阎会长则向他介绍了中华慈善总会的一些慈善项目。

我一向有早起的习惯。转天早晨,我照例起得很早,到阎会长的房间巴巴头,发现他早就起来了。

“我们得早一点到现场,不能晚了。”阎会长说,而且把一切随身之物都准备好了。他要求吃了早餐即刻出发。我和他几次出来他都是这样,到灾区去,到普通百姓中间,他从来是一分钟都不愿耽误。

天,照例很冷。寒风在没有遮拦的中原大地肆无忌惮地横行。这时是12月11日清晨,太阳还没有露出头脸,阎明复会长和李志斌副省长已经带领大家到达了平舆县救灾物资发放现场,与王端正先生带领的慈济的师哥师姐们及先期到达的总会副会长贺同兴,总会救灾委员会的两位同志会合。

发放现场在县城仓库的一个大院子内。院子的一端摆放着一大垛一大垛的面粉。领取救灾物资的村民们也已经到现场了。平舆县是河南遭受水灾最严重的地方,前不久,王端正先生等慈济人在阎会长的介绍下曾来这里考察灾情。这一次慈善救助,他们将向这里的1万余户4万多灾民每人捐助60斤面粉、一件棉衣,还有发到各户的1.7万条棉被。今后,慈济人还将在这里捐建学校、敬老院、农民新村。

阎会长和李副省长都亲切地询问了慈济人旅途、住宿休息、饮食等方面的情况,问他们是否习惯,有没有需要他们帮助解决的问题。慈济人微笑着,他们十分感谢阎会长、李副省长,感谢河南省政府和人民给了他们这次为同胞做善事好事的机会。对于个人的饮食起居,他们一向没有任何特别的要求。我注意到,阎会长特别关照河南方面有关领导对慈济人饮食起居的安排一定要注意卫生。

发放仪式开始了,阎会长首先讲话。他站立起来,双手拿着话筒,寒风吹在他那张和善、温暖、充满激情的脸上,仿佛被化解了。他代表中华慈善总会向平舆县乡亲们表示由衷的问候,他简明又极为生动地向大家介绍了台湾慈济慈善基金会的情况,介绍了中华慈善总会的工作。阎明复的讲话总是那样使人热血沸腾,全场的人都被他的讲话深深地感染着、激励着。我觉得,听他的讲话是一种心灵的净化,是一种学习和启发,是一种难以替代的享受。我想,大家一定也和我有同样的感觉。

李志斌开始讲话了。他的讲话像他人一样平易、亲切。大家听他的讲话,听到了河南省委、省政府对民情的体察与关怀,听到了改革开放的创新意识和稳健扎实的脚步声,听到了他们对我国台湾同胞的情谊和感激之情。

河南人民是幸福的。

王端正先生站起来了,他微笑着,大声问大家:“我说的台湾普通话和你们的普通话一样不一样呀?”他环顾整个会场,又大声接着说:“一样!因为我们同是中国人,同是炎黄子孙。现在,天气很冷,可我们的心不冷。台湾离平舆的路很远,但我们的心贴得很近。”

全场鸦雀无声。寒风似乎停止了吹动。

接着慈济会的德侨法师宣读上人——证严法师给平舆灾民的慰问信。灾民们仔细聆听,细心品味,他们似乎已经看到了证严法师慈祥慈爱的面容。

发放开始了。正像阎会长说的那样,慈济人的发放可不是做样子的。他们几十个人分成若干小组,把面粉等粮食和物品,手把手地送到灾民手里。阎会长告诉大家,慈济人是一定要确保把最好的救灾物品送给灾民。比如在选择和加工面粉时,他们在货比三家的前提下,还两次对面粉进行了化验,以确保面粉的优质。

发放活动工作持续了两天。每天都是从早发到天黑。慈济人一直都是精神饱满、兢兢业业。每发到一户时,他们都要拉着乡亲的手,诚恳地说:“对不起,让你们久等了。来,吃一点饼干充充饥,手上再擦一点油,别把手冻了。”一边说,一边把饼干和防冻油放到乡亲手里。我看到好几位女士用自己纤细、白嫩的小手把防冻油仔细擦在老农那极为粗糙的大手上。

阎会长和河南相关领导也参加了慈济人的发放活动,他帮着为领到物资的灾民登记,也像壮劳力那样,为灾民搬运面粉。

这期间,阎会长还抽空看望了平舆县敬老院里的孤寡老人。那所敬老院在一条土路的旁边。说错了,应该说在土路的下面。因为那条土路高出敬老院所在的平地足有4~5米。要到那个敬老院,就必须顺着路边的斜坡走下去。阎会长就是和大家一起顺着那挺陡的斜坡走下去的。

几间不旧也不新的平房,一个不大也不太小的院子,这是一个很简陋的敬老院。和我想像中的、和我以往见过的敬老院一点都不一样。

阎会长走进老人居住的房子。那里有几位老太太。阎会长问她们吃得好不好,睡得行不行,有什么难处没有。老人们似乎对眼下的一切还满意,可阎会长的眼睛里却不时闪出负疚、不安的目光。

敬老院的负责人不在,说是也到慈济的发放现场去了,去给敬老院的老人们领取面粉等救灾物资。不大的工夫,那负责人,一个50多岁的男人扛着面粉回来了。阎会长又向他询问了敬老院的一些情况,当即决定由慈善总会资助这里1万元,以改善这里老人们的生活,并将与台湾慈济基金会合作重建这所敬老院。而后,阎会长又从自己的衣兜里掏出几张百元钞票,说是要买一口猪,给这里的老人们改善一下伙食。老人们高兴感动得不得了。也许到这时,他们还不知道这个从北京来的,和善的,为他们带来幸运的,年纪也不小的人叫什么名字。

阎会长和老人们告别了,他还有许多事情要做。我注意到几位老人一直扶着门框望着阎会长远去的背影,深情地目不转睛地望着。

12月11日晚上,劳累了一天的慈济人简单地吃过晚饭,又和河南的百姓举行了一场别开生面的联欢晚会。我参加过的联欢会不是很多,我敢说,那是我所看到过的最令人愉快、兴奋、激动、难忘的联欢晚会。所有与会者都参加了表演,所有与会者好像都变成了活泼的、无忧无虑的孩子。阎会长和王端正先生,和大家一起唱一起蹦一起表演。

12月12日一大早,慈济人便又投入到紧张而有序的赈灾发放工作中。

当天,慈济人是在晚上接近11点的时候才由发放现场赶回住处,才吃上晚饭。

在饭厅,阎会长向他们竖起大拇指,由衷地赞扬他们为贫困百姓的无私奉献、吃苦耐劳的高尚品格和精神。那一天,阎会长睡得很晚。

12月13日清晨6点,天还没有亮,慈济人已整装待发。他们将经上海、香港回台湾。阎会长也和大家一样早早就起来相送。他的精神十分饱满,尽管他已经是70岁的老人了,尽管他前一夜睡得很少。

……

阎明复任中华慈善总会会长期间,台湾慈济慈善基金会与大陆的慈善合作项目很多,不但贫困山村、受灾地区与慈济有了很好的合作,就是像上海这样经济发达的地区也与之合作,成功实施了有利于困难群众解决看病难看病贵的医疗合作项目。对此,那些地区的百姓、慈善组织和政府都非常高兴,都感激慈济沟通了台湾同胞与大陆同胞的联系,把台湾同胞的关爱带给了大陆的贫困群体。

2001年1月6日,阎明复又一次到贵州参加慈济人的发放活动,我也参加了。那是个星期六,中午12点半,阎明复会长与台湾慈济慈善基金会王端正先生相隔5分钟,分别从广州和南京抵达贵阳机场。在飞机出口前面的走道上,我远远看见阎会长只身一人大步走来,手里拎着行李,肩上背着背包。我快步过去,接过他的行李和背包。他的背包和行李可不轻,后来我知道,那里面放了许多书、资料和他刚刚写完的一篇一万多字的文章。他和来迎接他的省领导握手、寒暄后问我:“王端正先生到了没有?”我说:“马上就到。”说着,王端正先生已经从另一个出口走来了,也是只身一人,带着许多行李。那时,中华慈善总会的工作人员和台湾慈济慈善基金会的师哥师姐已经先期到达了。

大家匆匆走出机场后,阎会长和王端正先生都要求即刻就到贵州花溪的发放现场。那之前,在阎会长的安排下,先期到达的中华慈善总会副会长贺同兴、副秘书长张心国和总会救灾委员会蒋传高、陈耀卿、钱小英等随慈济人一大早就在花溪给贫困山区的村民发放救济物资了。

经过紧急的奔波,阎会长和王端正先生终于赶上了这次“发放”的尾声。

阎会长和王端正先生紧走着,走到一位刚刚领到救济品的老农跟前。老农饱经风霜的脸上满是感激的笑纹,他已经领到了精白的面粉、厚实暖和的棉被棉衣、非常实用的小药箱,还有鞋子和袜子。听说,慈济人最初的发放计划中并没有鞋子和袜子,他们在这里考察时,发现许多山区的村民大冷天里居然没有鞋穿,才紧急给每一个人都买了暖和的鞋袜。

阎会长和王端正先生察看了老人领到的物品,他们和老人一样高兴。阎会长还特别询问了老人家里的情况,看到老人带着的小孙子,爱抚地摸着小孩儿的头说:“要把孩子带好,送他上学,他们这一代一定要有文化,有好多好多的知识。”说着,从自己衣袋里掏出200元钱塞给老农,并祝他全家过一个好年。老农,还有那里所有的村民都感激不尽。

台湾慈济人在花溪的高坡、麦坪等5个乡的发放,只是在贵州扶贫的第一站。在以后的几天里,62位慈济的师哥师姐到了离贵阳更远的罗甸县的罗沙、董架和紫云县的宗地等道路十分崎岖的乡村。这一次对贵州贫困村民的救助,他们共计发放救济粮400余吨、棉被5685床、棉衣12861件,还有大量的鞋袜和常备药品,使58个村子3869户13462名村民受益。为从根本上帮助这里的人们脱贫,慈济人还将在这里援建新村,支援教育。

阎会长安排总会副会长贺同兴和总会救灾委员会4名工作人员分两路随慈济分别到不同的发放现场。

在花溪,阎会长向慈济所有来贵州的师哥师姐表示了亲切的慰问和由衷的祝福。在发放现场,他和他们握手、热烈交谈。

也就是半年前,在北京的中华慈善总会,我听到阎会长向王端正先生和同来的慈济师哥师姐们介绍贵州等山区贫困村民非常艰难的生活环境和生活状况,建议他们再次到那里实施慈善项目。阎会长还亲自与贵州省主要领导联系,安排总会工作人员与慈济人一同到贵州山区考察。真没有想到,只这么短的时间,贵州贫困山区村民就又感受到了来自祖国宝岛台湾那温暖的慈善之光,感受到了慈济人的深情厚谊和高风亮节。

贵州人感激慈济人,感激台湾同胞,更感激阎会长。从1996年阎明复徒步在贵州极贫困的麻山地区考察,并成功地实施了山上村民向山下移民的扶贫项目以来,他一直惦记着这里许多还没有脱贫的村民。

阎明复任会长期间,中华慈善总会还与美国LDS慈善基金会建立了合作关系,这种合作也是延续了十多年,一直延续到2014年,而且还继续延续着。

倾心“烛光工程”

阎明复任会长期间,原有的慈善项目都有了进一步的发展。同时,也确立实施了一些新的慈善项目。旨在帮助贫困乡村民办教师的“烛光工程”就是其中之一。

关于总会的烛光工程,我前后多次听阎会长讲过它的来龙去脉。

阎会长还清楚地记得北京电视台年轻的女编导赵燕英。他告诉我,赵燕英和她的几个同事,还有一些热心的社会人士是烛光工程最早的发起人。

原在国家科委某研究中心当主任的武欣欣教授曾向赵燕英他们提供了一些农村贫困教师工作、生活的情况,建议他们去拍一部专题片。武欣欣教授的一位朋友,曾在河北保定山区当过农村教师的美籍华人,当时已经向保定地区的120名贫困教师捐助了3000多美元。

赵燕英他们很快就下到保定山区了。他们翻山越岭,含着热泪走访那里的农村教师、学生和村民。走访中,赵燕英还写了一篇催人泪下的采访手记。

1995年底,赵燕英和她的同事们拍摄了一部很真实、很生动、很深刻、很感人的电视专题片——《拨亮烛光》,介绍了山区贫困教师的情况,令观众难以忘记。他们是含着辛酸的眼泪,用人世间最崇高的慈爱之心,以比他们翻越的大山还要厚重的责任感,拍摄完成这部不同寻常的电视纪录片的。拍片子是需要钱的,很多很多的钱。按常规,要找有钱的企业赞助,而拍这部电视片的钱则是他们和朋友共34人每人掏3000元凑齐的。他们不是名声显赫的人,也不是腰缠万贯的大亨。他们是工薪阶层,一群拿工资的普通人。他们为什么会乐意这样做呢?这正如赵燕英说的:“我们想向全社会传达一个信息,一种信念:当我们向那些可敬可爱却又生活得十分艰难的山乡教师们伸出援助之手、献上一份爱心的时候,我们不仅仅是帮助了他们,也实实在在是拯救了自己。通过这样的行动,唤起了我们心中的真、善、美。”

阎明复一直清楚地记着这些“小人物”,一直敬重着他们。他告诉我,就是这样一批关注中国教育事业、忧虑中国农村教育落后状况的社会人士发起了旨在帮助中国农村的贫困教师,特别是其中最贫困的农村非公办教师,减轻生活困难、提高业务素质的民间社会公益事业——烛光工程。

烛光工程经过三年多的艰难筹备,于1998年4月由中华慈善总会正式启动。由于不久后,我国长江、松花江流域发生了历史上罕见的特大洪水,由于阎明复和中华慈善总会的同志们全力以赴抗洪赈灾,烛光工程未能真正全面启动,但阎明复一直惦记着这件事。同年11月,经他联络、斡旋,世界宣明会与中华慈善总会签订协议,成立了烛光工程项目办公室,共同推动烛光工程在海内外的运作实施。

1999年夏天,我曾请阎会长介绍他与烛光工程,可他谈的却都是总会副会长张万欣和烛光工程办公室主任王晓莉。

他介绍说:“烛光工程由中华慈善总会全面启动以来,一直由副会长张万欣同志负责。张万欣是位很有成就的教授,原是中共中央委员、国务院发展研究中心副主任,曾是我们国家最大的企业之一中国石油化工集团的老总,现在还是全国政协委员。”阎会长还特别介绍说:“张万欣同志是一位极富爱心的共产党员,专家型的领导干部,对烛光工程有着很深刻的理解。几年前,万欣同志就联络了他在大学时代的一些同学共同捐助20万元,在河北省易县捐建了一所学校。学校的许多设备都是现代化的,万欣他们一直关心着这个学校的教学,尤其关心对教师的培养与帮助。”

在慈善总会,我见过张万欣副会长。他个子不高,方脸、大耳,一双眼睛黑亮亮的挺有精神。慈善总会做项目遇到经济、技术方面的问题时,阎会长也常常要请他来。但张万欣毕竟不是驻会的副会长,不可能常来慈善总会。以我的观察、了解,烛光工程的领导、决策,乃至募捐多半都是阎会长做的。

谈到王晓莉,阎会长说:“她和这个项目的发起人赵燕英是从小一起长大的好朋友,都是非常善良的好心人。赵燕英在北京电视台的工作任务是很繁重的,不可能有许多时间做这项慈善工作。烛光工程在中华慈善总会全面启动以后,需要有一位专职的工作人员,赵燕英希望王晓莉能来。她们在一起倾心交谈,有一次竟谈到凌晨4点。王晓莉原是中国电影家协会电影出版社的一个部门负责人,后来又开了一家自己的广告公司。了解了烛光工程以后,她被那些在困境中的乡村教师,被那些热心慈善事业的好心人深深地感动着,毅然关闭了自己的广告公司,全身心地投入到烛光工程。”

在这以后,我听阎会长与别人谈起烛光工程的工作,还很具体地讲到了王晓莉工作的主动、负责、严谨,没有机关的官气等。作为一个高级领导干部,能这样了解下属,能这样知人善任,真是难能可贵。

阎明复对烛光工程的每一项工作都是很关注很清楚的。他说,为搞好这项工程,烛光工程办公室的同志们夜以继日,东奔西跑,一边搞好宣传,一边为项目筹募善款,采取发放生活补助、奖励优秀教师等方式帮助农村贫困教师。

烛光工程全面启动后,便受到社会各界的广泛关注。也是由于阎明复的联络,教育部长陈至立亲任名誉理事长,在有关政策和业务开展方面给予指导;广电总局、中央电视台及其他新闻媒体在宣传方面给予了大力支持。

毋庸讳言,烛光工程全面启动以后最初的一段时间里,尽管做了许多宣传,但募捐的情况并不理想。一些在慈善界很有些威望的人士,对是否应该在这个方面立项产生了疑问,慈善机构内部也颇有些微词,但阎明复却一如既往地支持这个项目,对帮助农村贫困教师充满了信心和永远不会改变的情感。

1999年初的一天,王晓莉向阎会长汇报说,张艺谋刚刚拍摄了一部电影《一个都不能少》,问是否可以以阎会长的名义给张艺谋写一封信,约请他谈一谈,请他加盟对烛光工程的宣传。

阎明复欣然同意,高兴地说:“可以,当然可以。”

张艺谋很快就回了信。对阎明复,他是很敬仰很信赖的,尽管他和阎明复还没有过直接的交往。

1月28日,阎明复、王晓莉等与张艺谋在一个小茶园见面。

他们像老朋友一样握手,像老朋友一样热烈交谈。

阎明复向张艺谋介绍了农村贫困教师的情况,介绍了中华慈善总会的烛光工程。张艺谋被阎明复对贫困教师那异常深厚的情感和对慈善工作深入、透彻、深刻的了解深深感染着。他对阎明复说:“我来自农村,出身农民。我也特别了解他们的情况,帮助他们是我责无旁贷的事。希望你们把这件事做大,像希望工程一样大。你们希望我做什么,我就做什么。”

此后,张艺谋积极为慈善事业、为烛光工程做了他所能做的,并不断在做。

在阎明复的主持下,总会领导和烛光工程名誉理事长、教育部长陈至立又找了广电总局和中影公司,几方商定:从4月18日到5月5日,张艺谋率剧组先后在北京、天津、广州、上海等11个大城市举行首映式并与观众见面,首映式的票房收入全部捐助烛光工程。该影片在全国发行的所有拷贝前面,加映1分钟的烛光工程公益广告。5万张宣传海报和50张宣传卡片上,都标示出烛光工程的内容。中央电视台、天津电视台、上海电视台、重庆电视台和广东电视台都发布了烛光工程的公益广告。

谈到这些,阎明复总是要谈到副会长吴建国,说那些日子吴建国多次与广电总局联系,对烛光工程的成功宣传起到了至关重要的作用。

烛光工程的宣传、启动极大地激发了大家的慈爱之心。海内外企业关注、支持烛光工程的越来越多。一家颇有影响的证券公司捐出了一天的营业收入,一个知名企业捐献了1000台电脑。日本的一家航空公司在北京——东京之间的班机上专门为烛光工程设立了捐款箱,动员乘客把零钱捐献给烛光工程,帮助那些令人尊敬的乡村贫困教师。阎明复对这家航空公司老板也当过乡村教师的特殊经历很清楚,常常介绍给人们,介绍他们这项特别的慈善义举。美国麦当劳食品有限公司与中华慈善总会携手,共同举办“心心相印,书送爱心”公益活动。阎明复对这一活动也给予了许多的关注与支持。2000年的一个早晨,我曾参加过总会和麦当劳公司在天津南楼一家麦当劳餐厅举行的捐赠仪式。那天,我不但看到了像南开大学这样的许多单位的义举(南开大学那天捐赠了《英汉对照迷你手册》、《六用成语词典》、《英汉双解最新学生多用词典》等许多好书,总价值35000元),而且看到了许多城市的孩子们争先恐后地为贫困地区的小朋友们捐献崭新的自己喜爱的图书。中华慈善总会和麦当劳公司用这许许多多捐赠来的图书,在全国特别是中西部贫困地区建立300个“烛光图书室”。这些图书室既丰富了贫困乡村学生的学习及业余生活,又对提高教师的教学水平、丰富教学内容起到了很大的促进作用。同时,还使得城乡学校之间、家庭孩子之间可以互通有无,共享教育资源。

来自民间的对烛光工程的捐助,充分表现了普通群众对农村教育的关心。烛光工程启动初期,曾在四川西昌一所小学任校长的一位老人就捐赠了自己积蓄的3000元钱。对于教师他是熟悉的,是极有感情的,也深知为在困境中的乡村教师提供帮助有多么重要。一个青年工人所在企业困难,常常不能按时领到工资,可他还是为烛光工程捐助了他一个月仅300元的工资。一位老将军的女儿捐出了父亲生前省吃俭用留下的几万元钱,以此告慰父亲的亡灵。在烛光工程办公室,像这样令人感动不已的事例几乎每天都能遇到。我们的《慈善》杂志刊登了阎明复写的文章《烛光工程的前后左右》和一位记者关于乡村贫困教师窘况的报道以后,不断有读者通过我们向烛光工程捐款。那一阵子,我每周到慈善总会,都要带着读者的捐款。我还看过中央民族大学民族系的全体学生写给阎明复会长的一封感人至深的来信,还有他们交给阎会长的1000多元捐款。

他们在信中写道:

我们是来自边疆的少数民族大学生,其中相当多的一部分来自农村。农村曾经很苦很穷,也曾经几乎没有什么学校。今天,来到北京、来到了这少数民族的最高学府上大学,我们多幸福啊。我们心底满是对党、对国家无尽的感激,是对在贫寒与孤寂中数十年如一日辛苦操劳却至今无悔的教师们深深的敬仰。

有一名同学曾经讲过一个故事:在广西百色老区有这么一位乡村民办教师,为了给学校那漏雨的稻草屋顶换上瓦片,爬山挖草药以换钱,却因疲劳过度失足摔死!临死前只有一句遗言:“把我那张床卖了吧,多换几块瓦片……”那一刻,我们泪流满面。

蜡炬成灰泪始干。教师的无私奉献恰似烛燃,为人类普照光明——或许,烛光工程也正取其意吧。在学校里,我们开展了一个小小的活动,为烛光工程捐集到了这一千多元钱。钱不多,但,是我们的心意,是56颗滚烫的心。

阎会长,我们崇敬您,我们愿意把它交给您,再由您转交到任何一位需要它的教师手中。

阎会长,我们可不可以提个小小的要求:

最好直接给老师买些必需品。老师心太好,一定又舍不得花,一定又要把钱用到学校去。我们理解他,可他自己太苦了!

我们能做的太少,我们的力量太小,可我们会长大。我们紧紧相握的是56个民族的手。我们会尽力的。若干年后,我们或许会回到西藏、新疆、广西、云南……或许我们会经商、从政,也可能成为一名教师。无论怎样,我们会永远支持您,支持烛光工程!

阎会长看这封信时,眼睛湿润了。

我随阎明复去过河南、贵州等地的灾区、贫困地区。每到一处,他都要调查贫困教师的情况,都要宣传并具体安排烛光工程的实施。讲起乡村贫困教师的困难,讲起广大人民群众对乡村教师的关心与帮助,讲起慈善总会对乡村贫困教师帮助的具体措施,他总是非常动情的。

1998年底,寒风在华北大地肆虐的时候,阎会长安排慈善总会工作人员相继到山西的静乐县和河北的阜平县,对那里贫困教师的情况做了细致的调研,并在1999年元旦和春节前夕,分别由总会吴建国副会长和张汉兴副会长带队,把每人500元的救助款面对面地送到静乐和阜平的510名贫困教师手里。捧着这凝聚着一片片爱心的善款,老师们非常激动,纷纷表示不管今后遇到多大困难,决不辜负人民的期望,坚守贫困地区教育岗位,不断提高教学水平,为祖国更美好的明天而努力工作。

那以后,这样的救助活动每年都要搞几次。

和阎明复安排、落实中华慈善总会的其他慈善项目一样,在烛光工程项目的实施过程中,他也是发动全国各地100多个团体会员共同进行。他曾特别指示说:“烛光工程办公室的工作应逐渐由操作型向支援型过渡,即逐渐减少直接操作项目的工作,而以劝募工作为主。募集到资金后,建立项目委托制度,与地方慈善机构签署协议,委托他们按烛光工程的要求具体操作项目。”

1999年初,烛光工程全面启动不久,我就听阎明复会长这样说:“众人拾柴火焰高,我相信,有大家爱心热力的聚合,一定会点燃一支支小小的蜡烛,并让这目前还微弱的烛光尽快形成燎原之势。”

总会烛光工程办公室的王晓莉对我说过这样一件事:那是她第一次到山西静乐县调查贫困教师情况以后,她向阎会长汇报,其中讲到一位非常好的教师,家境十分艰难。天下着雪,大地到处是冰凌,这位教师却没有钱给自己5岁的儿子买一双鞋子。孩子的脚已经冻肿了,疼得直哭。一天,母亲带着孩子从一个店铺门前走过,孩子蹲在那里不走了,哭喊着让妈妈买一双棉鞋。买一双那样的棉鞋只需要5元钱,可孩子的母亲、那位教师的妻子却无法给儿子买一双本来无论如何都应该买的鞋子……王晓莉说,阎会长非常专注地听她的汇报。这时,她注意到阎会长的眼圈有点发红。

一个月以后,王晓莉又要到山西静乐县了。临出差前的那天下午,阎会长走进王晓莉的办公室,从自己衣兜里拿出500元钱,对王晓莉说:“你把这钱给那位老师,让他给孩子买鞋穿。”

王晓莉说,当时她非常惊讶非常感动,没想到一个月了,阎会长竟还一直惦记着这件事。

这之后不久,阎会长又批示,由慈善总会出资5万元,给静乐县所有贫困的孩子们每人买了一双10元钱的棉鞋,必须赶在春节前送去。

这些,只是烛光工程中的小插曲。

两年的时间,在那些美丽却还是贫瘠的山村,有多少艰难地执掌着教鞭的教师,因中华慈善总会的烛光工程,而得到了经济上的帮助、精神上的抚慰、业务上的提高。多少农家子弟因此摆脱了愚昧,受到了良好的教育。中华慈善总会的烛光工程得到了海内外各界人士的广泛关注与支持,其本身也是我国慈善事业在高层次上的一个发展。

两年的时间,两年前还微弱的烛光的确已成燎原之势了,但阎明复从来没有过一点沾沾自喜。在慈善总会内部的一次小型会议上,我听他讲道:“根据目前的实际情况,烛光工程工作重心实施战略性调整,并制定与之相适应的方针是很必要的。但不管如何调整,都应围绕对贫困地区困难教师的社会救助。帮助他们提高业务水平,从而取得合格的教师职称,也是一种救助形式。”

有人说,乡村贫困教师的问题已基本解决了。可阎明复依旧关注、关心着那些仍很困难的乡村教师,尽管这部分人的相对数字已大大减少。